Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melalui Pasal 7 ayat (1), menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan hukum (legal policy) negara dalam upaya melindungi hak anak, mencegah perkawinan usia dini, serta menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai.

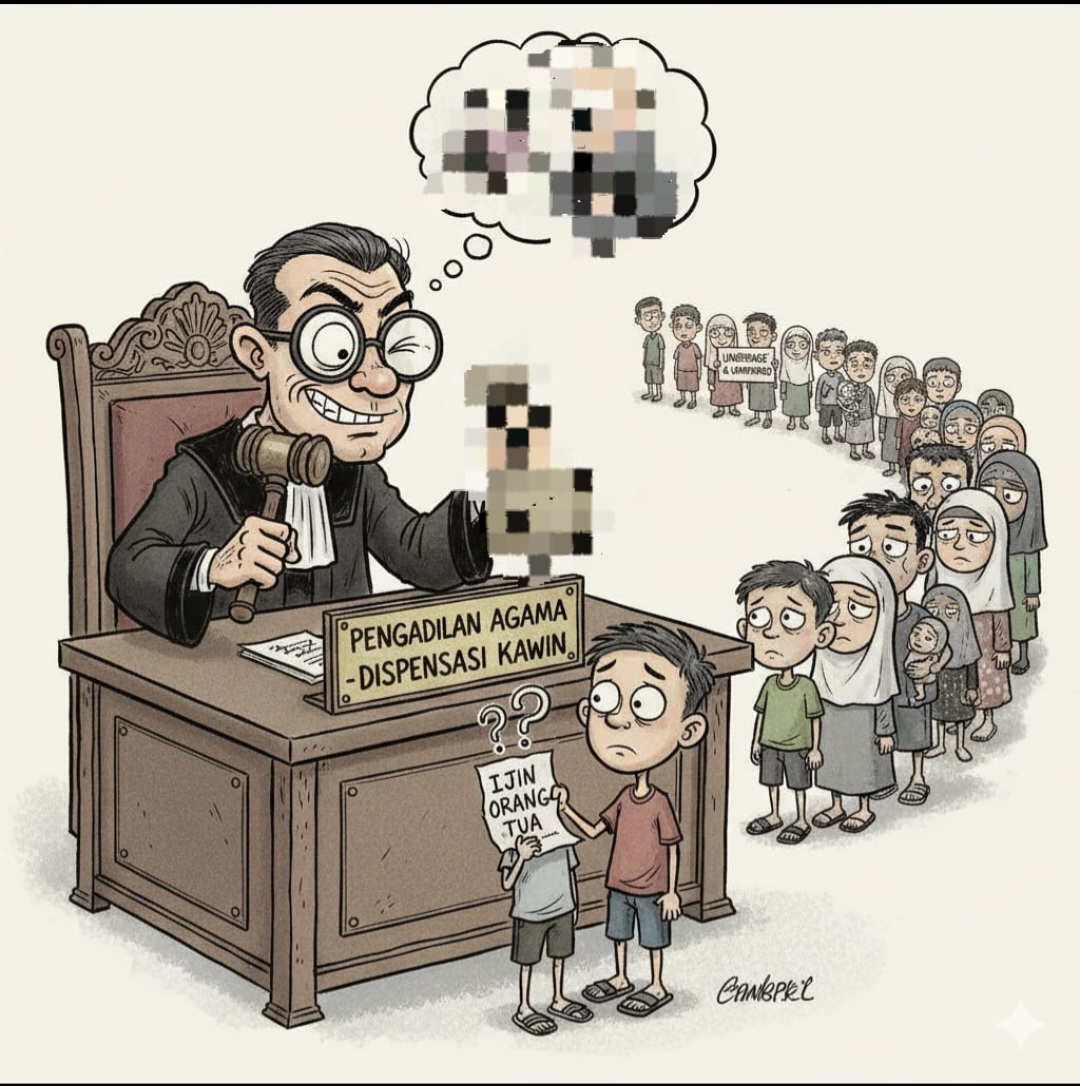

Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Pengecualian ini bersifat luar biasa (exceptional) dan tidak dimaksudkan sebagai celah untuk menormalkan perkawinan anak. Undang-undang secara eksplisit mensyaratkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terbukti terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Frasa “tidak ada pilihan lain” merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip ultimum remedium dalam konteks hukum keluarga, yakni bahwa dispensasi perkawinan harus menjadi jalan terakhir (last resort) ketika seluruh alternatif penyelesaian sosial, moral, dan keluarga telah tidak memungkinkan.

Dalam konteks praktik peradilan agama, salah satu keadaan yang secara konsisten dipandang memenuhi unsur alasan sangat mendesak tersebut adalah kehamilan calon istri di luar perkawinan yang sah. Kehamilan ini, dalam tataran sosiologis dan yuridis, menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status hukum anak yang dikandung serta perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan.

Dari perspektif hukum perlindungan perempuan dan anak, perkawinan dalam kondisi kehamilan bukanlah bentuk pembenaran terhadap pelanggaran norma, melainkan langkah yuridis untuk meminimalkan dampak negatif yang lebih luas. Pengadilan, dalam hal ini, memiliki peran strategis untuk menilai secara komprehensif antara perlindungan terhadap hak anak dengan prinsip pencegahan perkawinan usia dini. Oleh sebab itu, kehamilan calon istri dapat dipandang sebagai keadaan yang memenuhi unsur “tidak ada pilihan lain” karena keterlambatan pelaksanaan perkawinan akan berimplikasi terhadap status hukum anak yang akan lahir, legitimasi sosial keluarga, serta kepastian nasab menurut hukum agama dan hukum positif.

Lebih jauh, dari sudut pandang teori keadilan substantif, pengabulan dispensasi dalam kondisi kehamilan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembatasan usia, melainkan wujud penerapan asas protection of the most vulnerable, yakni perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, dalam hal ini perempuan dan anak dalam kandungan. Dengan demikian, kehamilan calon istri merupakan alasan yang memenuhi kriteria “sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Dalam kerangka teori hukum progresif, keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi atas dasar kehamilan calon istri tidak semata-mata merupakan penegakan hukum formalistik, tetapi sekaligus merupakan aktualisasi nilai keadilan yang hidup di masyarakat (living law). Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak boleh memandang permohonan dispensasi hanya dari aspek normatif sempit, melainkan juga harus mempertimbangkan social justice dan moral consideration yang mendasari kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian yang berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehamilan calon istri secara yuridis dapat dan layak dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi perkawinan, karena secara substantif memenuhi unsur “tidak ada pilihan lain” dan “keadaan sangat terpaksa”, serta secara sosiologis mencerminkan kebutuhan perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, dan nilai moral masyarakat.