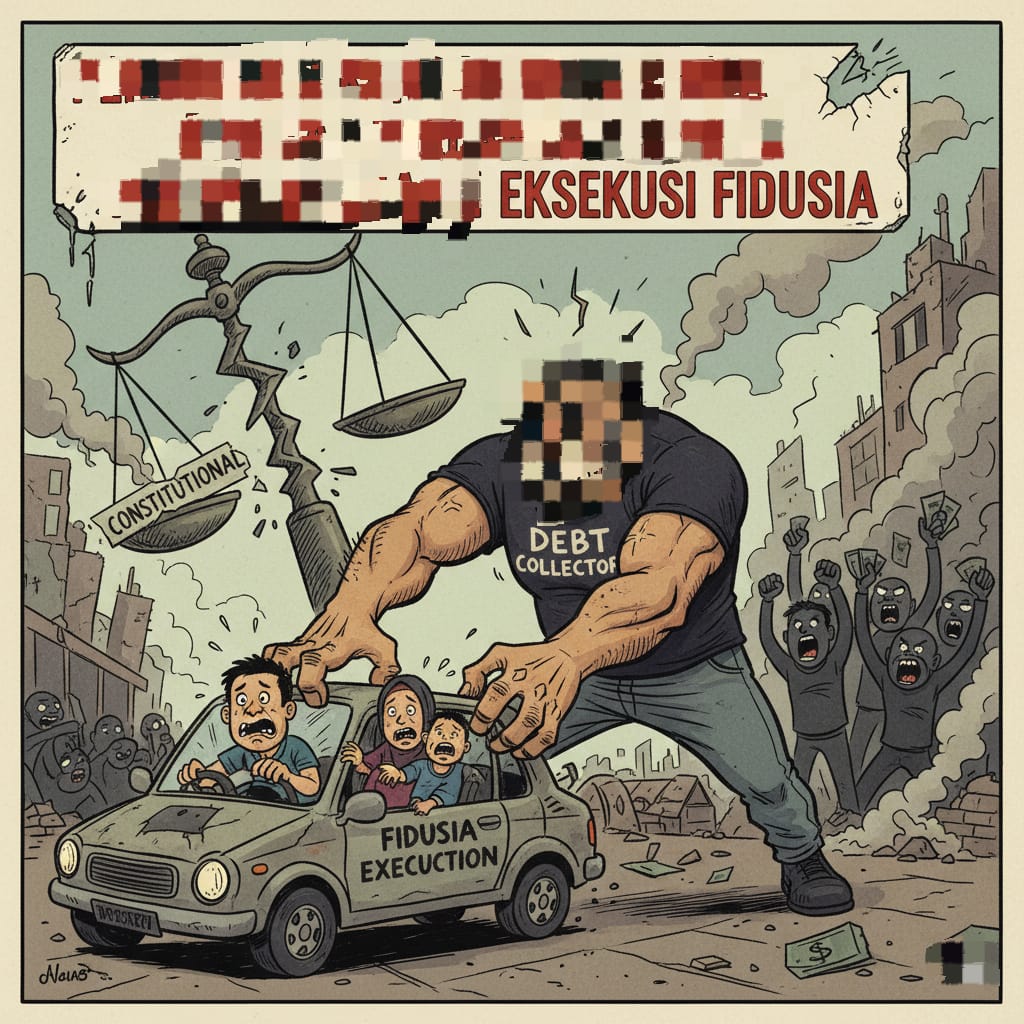

DETIKNUSANTARA.CO.ID – Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, khususnya dalam konteks fiduciary transfer of ownership, mengalami pergeseran paradigmatik yang signifikan pasca keluarnya serangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi—yakni Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Ketiga putusan tersebut menandai transformasi konseptual terhadap makna “kekuatan eksekutorial” dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi, melalui penalaran yuridis yang berorientasi pada prinsip due process of law dan constitutional justice, merekonstruksi norma yang semula memberikan legitimasi absolut kepada kreditur untuk melakukan parate executie, menjadi norma yang bersifat kondisional dan terbatas oleh prinsip voluntary compliance dari pihak debitur.

Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah tidak meniadakan eksistensi executorial title dalam sertifikat fidusia, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap batas-batas penggunaannya.

MK menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia secara langsung (tanpa melalui pengadilan) hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila terdapat dua kondisi kumulatif: pertama, debitur secara sadar dan sukarela mengakui adanya wanprestasi; dan kedua, debitur menyerahkan objek jaminan tanpa paksaan. Dengan demikian, konsep parate executie dalam hukum positif Indonesia tidak lagi bersifat self-executing, melainkan bersyarat pada ketiadaan sengketa faktual.

Apabila terjadi penyangkalan atau ketidaksepakatan terhadap status wanprestasi, maka kekuatan eksekutorial tersebut hanya dapat dimanifestasikan melalui mekanisme fiat executie oleh Pengadilan Negeri. Tafsir konstitusional ini menegaskan supremasi hukum peradilan dalam menjamin hak-hak keperdataan warga negara dan sekaligus membatasi potensi eigenrichting oleh korporasi pembiayaan.

Putusan ini kemudian memperoleh peneguhan normatif melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah, dalam pertimbangan hukumnya, menolak pandangan bahwa tafsir Putusan 18/2019 meniadakan parate executie, namun menegaskan kembali bahwa pelaksanaannya hanya dapat dilakukan in the absence of dispute.

Dengan demikian, Mahkamah mempertegas bahwa hukum jaminan fidusia harus ditempatkan dalam kerangka balanced justice antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang dan perlindungan hak konstitusional debitur terhadap perlakuan sewenang-wenang.

Prinsip ini sejalan dengan doktrin proportionality test yang menuntut agar setiap pembatasan hak dilakukan secara sah, rasional, dan proporsional.

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 memperlihatkan konsistensi hermeneutik Mahkamah dalam menjaga kesatuan tafsir terhadap konsep eksekusi fidusia. Mahkamah menolak anggapan bahwa pembatasan terhadap parate executie menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pembiayaan.

Sebaliknya, MK menegaskan bahwa kepastian hukum (rechtszekerheid) tidak dapat dipisahkan dari keadilan substansial (gerechtigheid). Dalam pandangan Mahkamah, praktik penarikan objek jaminan secara paksa oleh kreditur atau pihak ketiga (debt collector) tanpa persetujuan debitur tidak hanya bertentangan dengan prinsip rule of law, tetapi juga mencederai martabat manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, legitimasi eksekusi fidusia pasca putusan-putusan tersebut bertransformasi dari paradigma power-based execution menuju justice-based execution, di mana otoritas pengadilan menjadi pusat kontrol atas legalitas tindakan eksekutorial.

Implikasi yuridis dari rangkaian putusan tersebut bersifat sistemik. Pertama, kedudukan sertifikat jaminan fidusia tidak lagi berfungsi sebagai alat eksekusi otomatis, melainkan sebagai bukti hak yang memerlukan judicial confirmation ketika timbul perlawanan hukum.

Kedua, peran pengadilan menjadi instrumen check and balance dalam relasi asimetris antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Ketiga, tindakan penarikan paksa oleh debt collector tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), bahkan dalam konteks tertentu dapat memenuhi unsur tindak pidana perampasan.

Secara filosofis, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari positivisme legalistik menuju constitutional morality, di mana legitimasi penegakan hukum bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dengan demikian, tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara kumulatif membentuk constitutional jurisprudence baru dalam hukum jaminan di Indonesia. MK telah menggeser makna executorial title dari semata-mata otoritas formal menjadi otoritas yang bersyarat pada legitimasi moral dan prosedural.

Transformasi ini menempatkan hukum jaminan fidusia dalam orbit konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi asas fair trial, human dignity, dan equitable justice.

Paradigma baru ini tidak hanya melindungi debitur dari penyalahgunaan kekuasaan privat, tetapi juga mendorong restrukturisasi perilaku lembaga keuangan agar lebih beretika, transparan, dan akuntabel dalam menegakkan haknya.